職務にふさわしい賃金と長時間過密労働の解消を求める

北九州市は、2024年9月25日の人事委員会勧告に基づいて2.07%の給与の引き上げを行いました。この引き上げでは物価高を乗り越えることができない問題がありますが、年齢が上がるにつれて引き上げの恩恵が少なくなるという大きな問題もあります。

給与の試算で明らかになった問題点

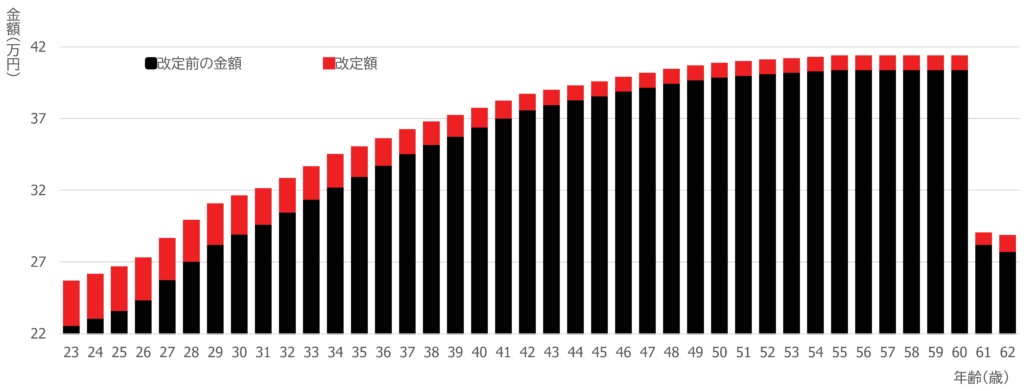

民間企業の労働組合では、現在会社に対し要求書を提出し、3月上旬(全国労働組合総連合=全労連の場合、一斉回答日は3月12日)の回答を待っているところが多いです。24年度、大手企業の労組では5%以上の賃上げを獲得しました。北九州市では、24年9月25日の人事委員会勧告に基づいて2.07%の給与の引き上げを行いました。再任用教職員を除く小学校・中学校の教諭は、平均4.85%(1万5513円)と大綱に示されました。この大綱をもとに、4年生大学卒業の新規採用23歳(2級17号俸)をはじめとして、毎年4号俸ずつ給与がアップしていく仮定で、定年までの各年齢の毎月の給与の額を試算してみました。

ここで注目してほしいのは、改定後の給与に占める改定額です。確かに若年層は大幅改定となっています。しかし、給与表によると、平均4.9%増となるのは35歳、42歳以降は2%増にも届かない状況です。家庭を持ち、子どもの教育費など家計への負担が増える場合が多い中高齢層の給与の上昇は無いに等しい状況です。詳しいデータは全教北九州のホームページをご覧ください。

給与構造改革の影響

このような給与体系となったのは、2006年から始まった給与構造改革が大きな原因です。

この改革は、地方の民間賃金と比べて国家公務員の給与が高いという理由で平均4.8%給与を切り下げ、地域手当の比重を増す、さらに年功的な給与上昇を抑制し職務・職責に応じた俸給構造に転換するというものです。これにより高齢層は7.0%の削減となりました。

どの世代でも、経験や働きに見合った待遇となることが大切です。私たちは子どもたちのためにも、すべての教職員が生き生きと働ける魅力あふれる学校現場をとなることを求めていきます。

教員の特異な給与体系

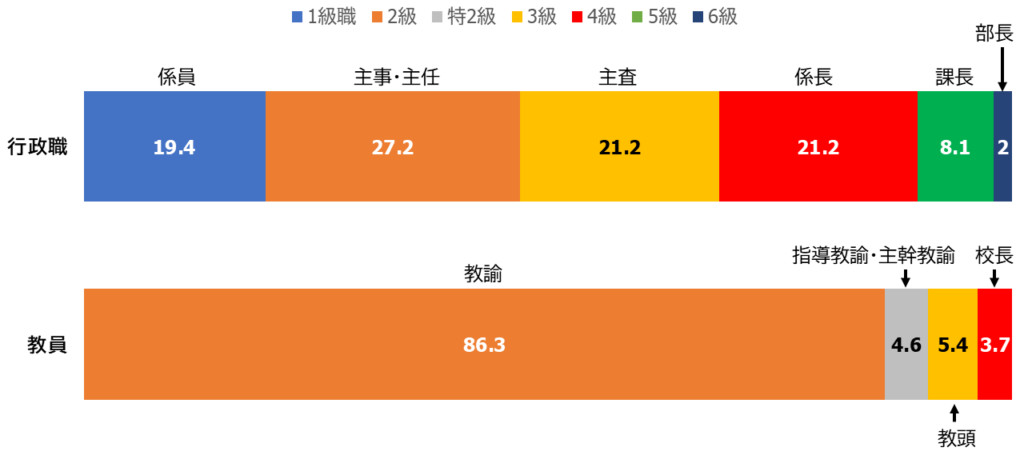

一般の地方公務員(行政職)は、1級職(係員 19.4%)で採用され、2級(主事・主任 27.2%)試験を受けそれ以降は、3級(主査 21.2%)、4級(係長 21.2%)5級(課長 8.1%)6級(部長 2.0%)と昇進し、それに伴って新たな給与表が適用され給与が上昇します。

ところが教員は1級は講師、2級が教諭(86.3%)、特2級は指導教諭・主幹教諭(4.6%)、3級は教頭(5.4%)、4級は校長(3.7%)です。

2級の教諭は、給与の構造改革で年齢と経験を重ねても給与が低く抑えられ、行政職のように昇進することもほとんどない極めて特殊な職なのです。さらに、長時間過密労働により深刻な人手不足に陥っています。これに対し中教審(中央教育審議会)は給特法改定などを含む答申をおこない、今年の通常国会(第217国会)で34年ぶりとなる給特法改正が議論されることになっています。

長時間過密労働の抜本的解消に背を向ける給特法改定案

2月7日、石破内閣は給特法改定案等について閣議決定を行いました。この改定案は、中教審答申にもとづいており、その内容は、教職調整額を若干増額する一方で、残業代を支払わず、新たな職(主務教諭)を創設するなど職場に分断と混乱をもたらすものです。全教(全日本教職員組合)と全教北九州は、この「改定」案は深刻な長時間過密労働の抜本的解消に背を向けており、職場の現実と教職員の思いを顧みないものであると考えています。詳しくは全教中央執行委員会声明「これでは学校がもたない!―第217国会に提出される給特法等改定法案について―」をご覧ください。

教職員が安心して長く働き続けられる労働環境の実現と十分な収入の保障を求める

全教北九州は、「教職員の職務にふさわしい賃金改善を!長時間過密労働を解消し、健康でいきいきと働ける職場づくりを!」(全教北九州第17回定期大会スローガン)の推進・実現を目指して運動しています。

今年の春闘でも、教職員が安心して長く働き続けられる労働環境の実現、十分な収入の保障を求めて求めて北九州市・市教育委員会との交渉に臨みます。