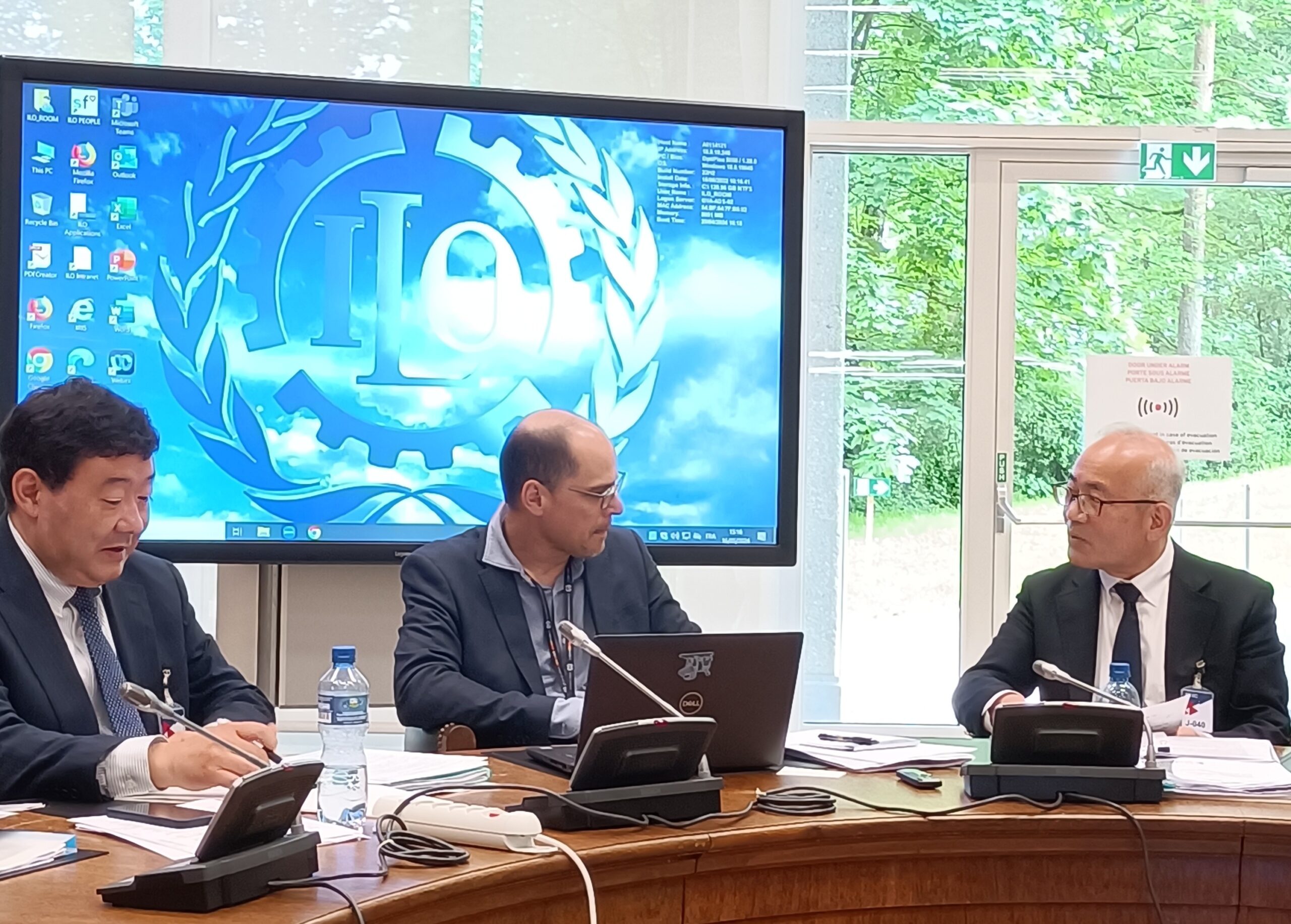

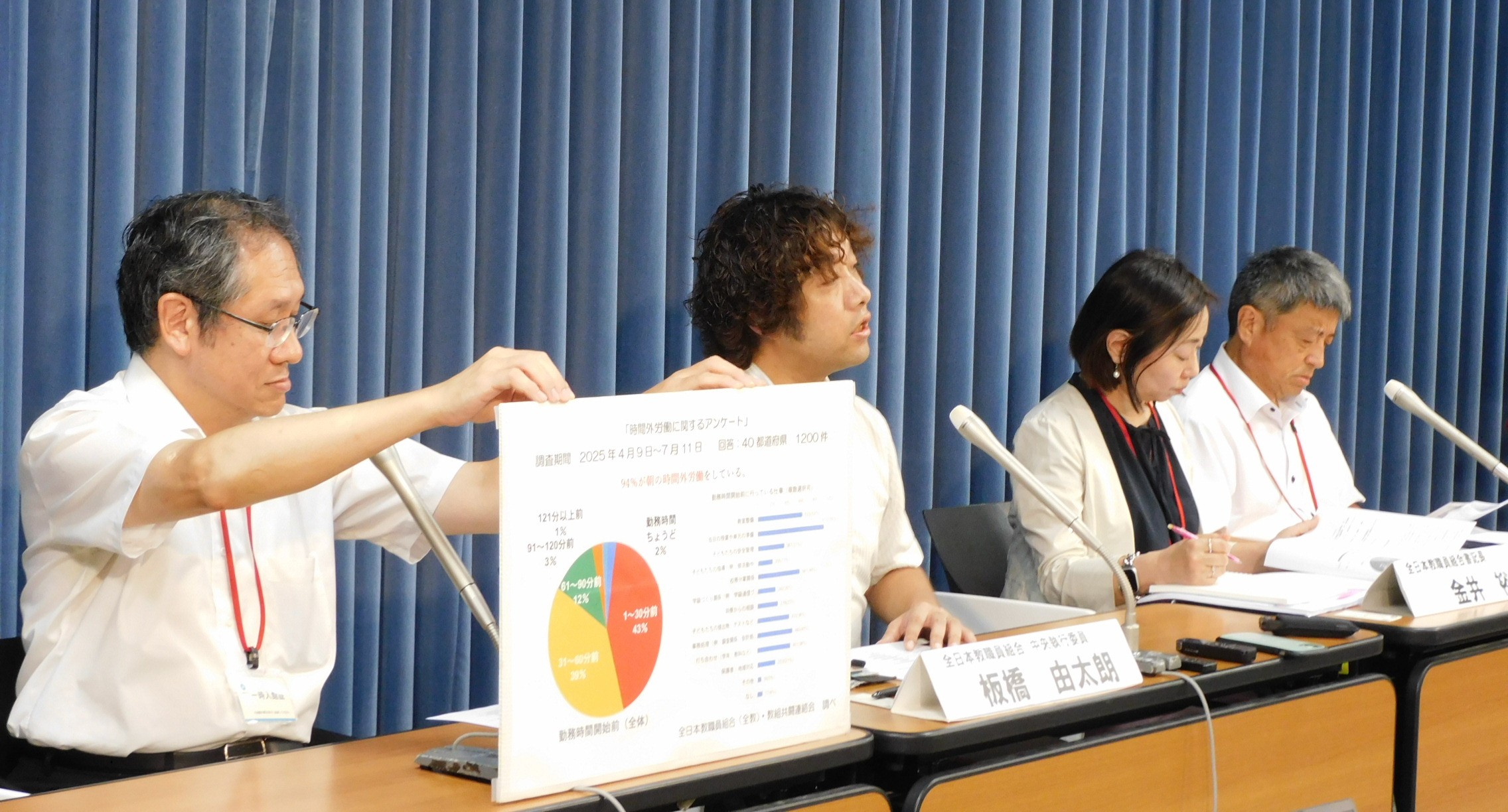

2025年9月8日(月)、全教(全日本教職員組合)は教職員の「時間外労働に関するアンケート」結果について記者発表を行いました。この調査は全教と教組共闘連絡会議が共同で実施したもので、40都道府県から1200人(2025年7月11まで、最終的には1211人)の回答が得られました。

その結果、勤務時間開始前に何らかの業務を94%の教職員が行い、勤務時間終了後には教職員の97%が定時に帰れず校内で何らかの業務を行っていることが明らかになりました。平日の持ち帰り仕事を教職員の70%が行い、土日には教職員の75%が何らかの業務を行うなど、全体的に極めて深刻な実態が明らかになりました。

なお、以下の結果の見出しには全教北九州で追加したもの、付け直したものがあります。また文中の[]は全教北九州で語句を補ったものです。

調査の概要について

調査目的

勤務時間外の労働実態や傾向について明らかにし、改善を求める。

調査方法

Googleフォームにてアンケートを作成。全日本教職員組合・教組共闘連絡会に参加する組織を通じ、組合員に呼びかけたほか、全教のホームページやX(旧Twitter)などで幅広く呼び掛け、回答を募った。

調査期間

2025年4月9日~7月11日まで

調査項目

- 勤務時間開始前に行っている業務内容、準備する授業コマ数、勤務時間開始の労働にかかる時間

- 勤務時間終了時点で残っている業務内容、準備する授業コマ数、勤務時間終了後校内に残っている時間

- 平日に持ち帰っている業務内容、準備する授業コマ数、持ち帰り仕事にかかる時間

- 部活動や持ち帰りを含む土日の業務にかかる時間

回答数

40都道府県から、1211件の回答が寄せられた。

期限後に寄せられた回答11件を含んでいます。これ以降に掲載するグラフや表は1211件のデータで作成しています。

回答者について

年齢

性別

経験年数

校種

幼稚園にはこども園を含む

職種

- 主幹・指導教諭、主任教諭にはそれぞれに準ずる職の教諭を含む

- 主任教諭は現在は東京都のみに存在する職種

介護や子育てをしている割合

勤務校で教員の未配置があるか

調査結果

全体の結果

勤務時間開始前の時間外労働

94%が朝の時間外労働をしている。

- 全体の55%が31分以上前に出勤、全体の16%が61分以上前に出勤している。

- 勤務時間開始前に仕事をしているのは全体の94%。その内容で最も多いのは「当日の授業や単元の準備」(76%)。「教室整備」(52%)、「校務分掌関係」(48%)と続く。

- 「当日の授業や単元の準備」は、「1コマ」(34%)、「2コマ」(32%)、となる。「3コマ」以上で括ると27%で3割近く存在し、「単元を通しての準備」(7%)を含めて、朝から多くの授業を準備せざるを得ない教職員の実態が浮かび上がる。

- 校内に教職員未配置が発生していると、始業時刻前30分以内の出勤割合が減り、61分以上で7%高くなる。未配置があると時間外労働が長時間になる傾向が見られる。

事務は各種調査、会計処理など教育活動、学級経営に直接関係ない事務作業

勤務時間終了(定時退勤時刻)後の時間外労働

97%が定時退勤できず。過半数が校内で91分以上、1割が181分以上の時間外労働。※アンケートの初期に、30分刻みではない「121~180分」という項目を設けていたため、回答内に一部含まれる。

- 全体の97%が定時退勤できず、定時退勤と終業時刻後30分以内の退勤を合わせても11%に留まる。60分以内で合計しても26%で3割に満たない。30分毎で見ると91~120分が最も多い(23%)。121分以上残っている人の合計は34%であり、3人に1人は121分以上も校内に残っている。181分以上も1割存在している。

- 勤務時間終了時に仕事があるのは97%。その内容で最も多いのは「翌日の授業や単元の準備」(82%)。「校務分掌」(80%)、「事務処理」(65%)と続く。約半数があげた項目は他に「子どもたちの提出物、テストなどの添削やチェック」(57%)、「打ち合わせ(学年、教科など)」(55%)、「保護者・地域対応」(49%)がある。

- 「翌日の授業や単元の準備」は「1コマ」(17%)、「2コマ」(30%)となる。「3コマ」以上が45%であり、「単元を通しての準備」を加えると過半数となる。勤務時間終了後に、ようやく授業準備に取り掛かれる実態が見られる。

- 校内に教職員未配置が発生していると、定時退勤の割合が半減。90分以下の合計が6%少なくなり、121分以上が5%増加するなど、時間外労働が長時間になる傾向が見られる。

事務は各種調査、会計処理など教育活動、学級経営に直接関係ない事務作業

持ち帰り仕事

約70%が持ち帰り仕事をしている。

- 全体の約70%が持ち帰り仕事をしている。

全体の55%が31分以上、全体の約3割が61分以上の持ち帰り仕事を行っている。 - 持ち帰りで最も多いのは「翌日の授業や単元の準備」(59%)。

他の項目は3割に満たない。授業準備のコマ数も「1コマ」(33%)、「2コマ」(30%)となる。「3コマ」以上が25%、「単元を通しての準備」が12%となっている。 - 校内に教職員未配置が発生していると、「持ち帰り仕事はない」が減り、61分以上で8%高い。未配置があると、持ち帰らざるを得ない人も増やし、その時間も長時間になる傾向が見られる。

事務は各種調査、会計処理など教育活動、学級経営に直接関係ない事務作業

土日の仕事 4人に3人が土日に仕事をし、最も多いのが241分以上と極めて深刻。

- 全体の75%が土日に仕事をしている。土日に仕事をしている人の中で「241分以上」と答えた人が17%で最も高い(「241分以上」は17.2%、「61~120分」は16.7%)。

- 校内に教職員未配置が発生していると、「持ち帰りはない」割合が減る。かかる時間には、あまり差がない。教職員未配置により土日も仕事をしなければならない割合は高くなるが、未配置の有無にかかわらず深刻である。

小学校の結果

- 勤務時間開始前、全体の60%が31分以上前に出勤している。校種別で最も多い。

- 勤務時間終了(定時退勤時刻)後、全体の98%が定時退勤できない。校種別で最も多い。30分以内の退勤を合計しても9%で1割に満たない。60分以内で合計しても20%にしかならない。「91~120分」が27%で最も多い。121分以上を合計すると4割に迫る。181分以上が11%で1割を超える。

- 持ち帰り仕事を75%がしている。校種別で最も多い。全体の62%が31分以上、全体の3割以上が61分以上の持ち帰り仕事を行っている。

- 土日の仕事を75%がしている。かけている時間で最も多いのは「1~60分」(20%)。121分以上を合計すると36%と4割に迫る。

その他は特定の時期のみある、一定しない、など

中学校の結果

- 勤務時間開始前、全体の58%が31分以上前に出勤している。

- 勤務時間終了(定時退勤時刻)後、全体の97%が定時退勤できず、30分以内の退勤を合計しても9%で1割に満たない。60分以内で合計しても19%にしかならず、2割に満たない。「91~120分」が22%で最も多い。121分以上を合計すると45%で5割に迫る。校種別で最も多い。181分以上が16%で2割に迫る。こちらも校種別で最も多い。

- 持ち帰り仕事を70%がしている。全体の60%が31分以上、全体の3割以上が61分以上の持ち帰り仕事を行っている。

- 土日の仕事を82%がしている。校種別で最も多い。かけている時間で最も多いのは「241分以上」(30%)。121分以上を合計すると61%と6割を超えた。

高等学校の結果

- (1)勤務時間開始前、全体の50%が31分以上前に出勤している。

- (2)勤務時間終了(定時退勤時刻)後、全体の95%が定時退勤できず、30分以内の退勤を合計しても15%にしかならない。60分以内で合計しても31%にしかならず、3割程度になる。「91~120分」が20%で最も多い。121分以上を合計すると36%で4割に迫る。181分以上が12%で1割を超える。

- (3)持ち帰り仕事を63%がしている。全体の49%が31分以上、全体の約3割が61分以上の持ち帰り仕事を行っている。

- (4)土日の仕事を約75%がしている。かけている時間で最も多いのは「241分以上」(17%)。121分以上を合計すると42%と4割を超えた。

特別支援学校の結果

- 勤務時間開始前、全体の50%が31分以上前に出勤している。

- 勤務時間終了(定時退勤時刻)後、全体の97%が定時退勤できず、30分以内の退勤を合計しても13%にしかならない。60分以内で合計しても40%にしかならず、4割に留まる。「31~60分」が27%で最も多い。121分以上を合計すると22%で2割を超える。181分以上が6%。

- 持ち帰り仕事を約70%がしている。全体の53%が31分以上、全体の3割近くが61分以上の持ち帰り仕事を行っている。

- 土日の仕事を約60%がしている。かけている時間で最も多いのは「1~60分」(23%)。121分以上を合計すると17%と2割に迫る。

考察

全体を通じて

- 勤務時間開始前、勤務時間終了後のいずれでも9割以上の教職員が時間外労働をしている。文科大臣は「持ち帰り業務は行わないことが原則」(衆院文部科学委員会2025年4月2日)としているが、約7割が持ち帰りをし、土日も4人に3人が働いている。そしてこれらの全てが、文科大臣の言う「時間勤務外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく」(参院文教科学委員会2025年5月22日)という、理不尽な扱いになっている。

- 仕事内容について質問した勤務時間開始前、勤務時間終了後、持ち帰り、それらの全てで最も多かったのが「授業(単元)準備」である。本来、勤務時間内で保障されるべき授業準備が、勤務時間外に行われている実態である。なお、授業準備にかかる時間については平成28年11月2日の衆議院文部科学委員会において、担当する授業コマ数と同程度の授業準備時間が必要である認識が、藤原誠文部科学省初等中等教育局長(当時)から畑野君枝議員(当時)の質問に答える形で示されている。準備するコマ数に応じて時間外労働が増える懸念がある。

- 校内に教職員未配置が発生している場合、勤務時間開始前、勤務時間終了後、持ち帰り、土日の全てで、より時間外労働を行わなければならない結果が出た。また、勤務時間開始前、勤務時間終了後、持ち帰りでは、未配置がない場合に比べて長時間になる傾向が見られた。

- 時間外労働を含む長時間過密労働解消のためにも、教職員未配置の解消は最低条件であり、教職員の抜本的増が必要である。

調査から見えてきた平均的な教師像

この調査の各項目で、最も多い回答を抜き出してモデルとすると、次のようになる。

| 勤務時刻開始前 (分前) | 勤務時刻終了後(分) | 持ち帰り仕事 (分) | 土日 (分) | 月の時間外労働 (時間) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 小学校 | 31~60 | 91~120 | 31~60 | 0 | 88 |

| 中学校 | 1~30 | 91~120 | 0 | 241~ | 71+α |

| 高等学校 | 1~30 | 91~120 | 0 | 241~ | 71+α |

| 特別支援学校 | 1~30 | 31~60 | 0 | 0 | 33 |

月で算出するため、勤務時刻開始前、勤務時刻終了後、持ち帰り仕事には×22(日)、土日には×4(日)とする。月の時間外労働平均モデルは、小学校:88時間 中学校:71(+a)時間 高等学校:71(+a)時間 特別支援学校:33時間となる。

時間外労働なしと回答した人数

本来あるべき、定時出勤(「1~30分前」も含む)、定時退勤、持ち帰りなし、土日なしと答えた「教諭」「主幹教諭及び指導教諭、またはそれに準ずる職」「主任教諭またはそれに準ずる職(東京都のみ)」(正規教員)の人数は、小学校3人、中学校0人、高等学校6人、特別支援学校2人である。

東京都と他の道府県の比較(小中学校のみ)

比較をする目的

給特法とともに、学校教育法も改定され「主務教諭」を創設し、「置くことができる」とされた。

主務教諭は「児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的な調整を行う」(文科省資料より)とされている。[2025年]6月5日の参議院文教科学委員会においても、文科大臣は主務教諭について次のように述べている。

主務教諭が、教員同士が連携して対応すべき案件が多様化、複雑化している、増加している中で、こうした学校現場の案件に一層組織的に対応できる体制を構築するために設けるものでございます。主務教諭の配置によりまして、学校全体の業務をより効率的に行うことが可能となるとともに、教職員間の連携、協働に進むことにもつながるというふうに私ども考えているところでございます。また、これによりまして、子どもたちへのこの教育活動の充実にもつながるというふうに考えているところでございます。

主務教諭創設の経緯については、中央教育審議会「質の高い教師の確保特別部会」第10回(2024年)に、東京都教育庁から東京都独自の職種である「主任教諭」制度についての説明から始まっていると考えられる。この場で東京都教育庁が述べている主任教諭に期待される役割が、先の大臣の発言と大きく重なっていることや、この第10回を境に「新たな職」が議論されていることなどが理由である。

大臣の発言の通りであれば、その主任教諭を2009年度から配置している東京都は、業務がより効率的に行えていることになり、すなわち勤務時間が短くなっているはずである。しかし、それらの実態は中教審でも、給特法等改定案の審議でも示されることはなかった。そこでその実態について、このアンケートから比較を行い、検証する。

なお、東京都から寄せられたアンケートは小学校、中学校のみであったため、他の道府県との比較も小学校、中学校のみで行う。

小学校

勤務時間開始前の東京都と他の道府県を比較するのは、通勤方法や交通事情を勘案する必要がある。東京都の中で、「教諭」と「主幹、主任教諭等」の比較をすると、「主幹、主任教諭等」が始業開始前出勤61分以上で約2割になり、「教諭」よりも早くから出勤している割合が多い傾向がある。なお、61分以上で約2割とは「他道府県の教諭」とほぼ同じ水準である。職種を分けると、偏ることがわかる。勤務時間終了後では、東京都の方がより長時間の時間外労働が多い傾向が見られた。121分以上で東京都は4割で、他道府県より約7%高い。職種別では、60分以下の割合にほとんど差はない。しかし120分以下で比べると、定時退勤時刻後の時間外労働がまだ短い傾向なのは、「他道府県の教諭」だった。181分以上でも東京都の方が深刻な実態で、効率化どころか、全くの逆効果と言える。

持ち帰り仕事も東京都の方が行わざるを得ない割合が高い。「他道府県の教諭」と「東京都の教諭」とは約1割の差が生じている。

土日に仕事をしている割合はほぼ同じだが、東京都の方が121分以上で6%高く、より長時間になっている傾向があった。その東京都の中でも「主幹、主任教諭等」は9割近くが土日に仕事をしている上、121分以上が48%と5割に迫り、より長時間になる傾向がある。

以上の傾向から、主任教諭を設置している東京都の方が、時間外労働が深刻化していると言える。

中学校

勤務時刻開始前については、小学校同様に通勤方法や公共交通機関の事情などに加え、部活動の地域移行による差も勘案する必要がある。東京都の中で比較すると、「教諭」の61分以上の割合が最も高い。小学校では見られない傾向であり、部活動指導など小学校にはない業務があることなどから、職種の上下関係によって教諭が担わなければならない状況に置かれている可能性がある。

勤務時間終了後のところで特徴的な差として表れているのは、東京都には定時退勤が存在しなかったことと、211分以上で東京都の方が5%高く、より長時間になる傾向が見られた点である。職種別で比較すると120分以内に退勤できる割合は「東京都の教諭」が最も低く、校内に長時間残っている傾向にある。これは181分以上、211分以上でも顕著にみられる。

持ち帰り仕事をしている人の割合も、東京都の方が1割以上高い。61分以上で6%高く、長時間になっている傾向もみられる。職種での比較では「東京都の教諭」が「他道府県の教諭」と比べて持ち帰らざるを得ない業務量が多いと明らかになった。

土日の仕事については、せざるを得ない割合はほぼ同じである、長時間化の傾向は他道府県に見られるが、部活動の地域移行などの地域差を勘案する必要がある。東京の中でだけで比較すると、「主幹、主任教諭等」に比べて、「東京都の教諭」の方が土日に仕事をしている割合が高く、181分以上が50%で10%以上高いなど長時間になる傾向も見られる。

「主任教諭」制度のある「東京都の教諭」が、最も長時間労働に晒されているのは、構造的な問題を指摘せざるを得ない。

以上の傾向から、主任教諭を設置している東京都の方が、時間外労働が深刻化していると言える。

比較した結果

- 小学校、中学校の双方において、東京都における主任教諭制度が、時間外労働を短くする様子は見られず、むしろ長時間労働に拍車をかけている可能性が見られた。

- これらの結果及び全教が2022年度に行った勤務実態調査で東京都の月の時間外労働平均が114時間と、全国平均の96時間を18時間も上回ったことを踏まえ、「主務教諭」設置が「学校全体の業務をより効率的に行うことが可能」とは言えず、[各地方公共団体が「主務教諭」制度を]導入すること、条例化することへの強い懸念を表明する。

自由記述について

自由記述[の質問項目]3問について、それぞれ、ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析(https://textmining.userlocal.jp/)を行った。

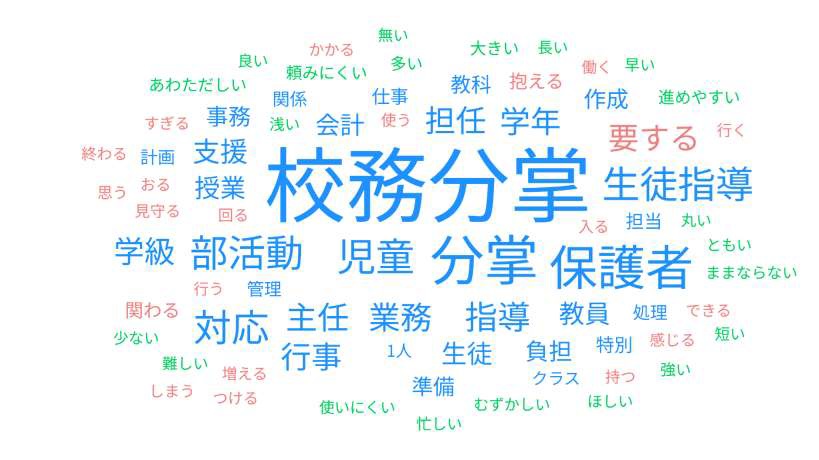

勤務時間内でも、1人で抱えるには負担が大きいと感じる仕事

「校務分掌」という単語が最も大きく、「分掌」という単語も次いだ大きさで表示されている。いかに校務分掌が、1人あたりの仕事として大きいかがわかる。精選して減らせるものも一定あると思われるが、教育活動や学校運営として必要不可欠なものが多い。削れない以上、解決策は1人当たりの量を減らすための教職員増である。

「保護者」「生徒指導」「部活動」「対応」「主任」なども見られる。

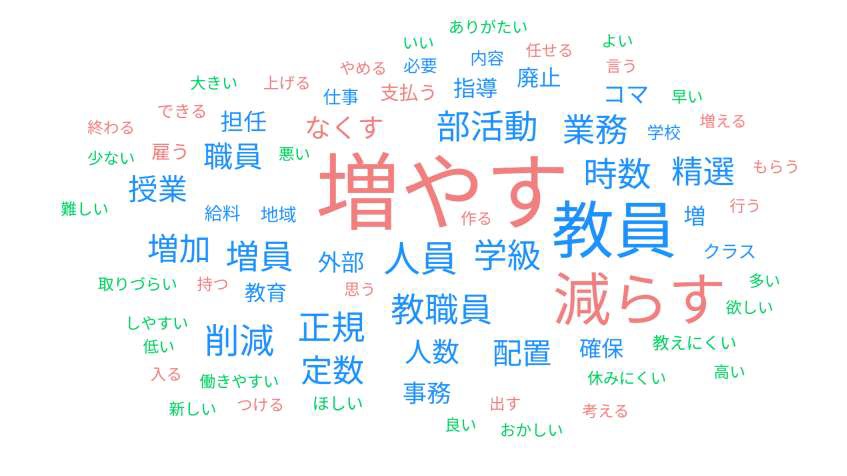

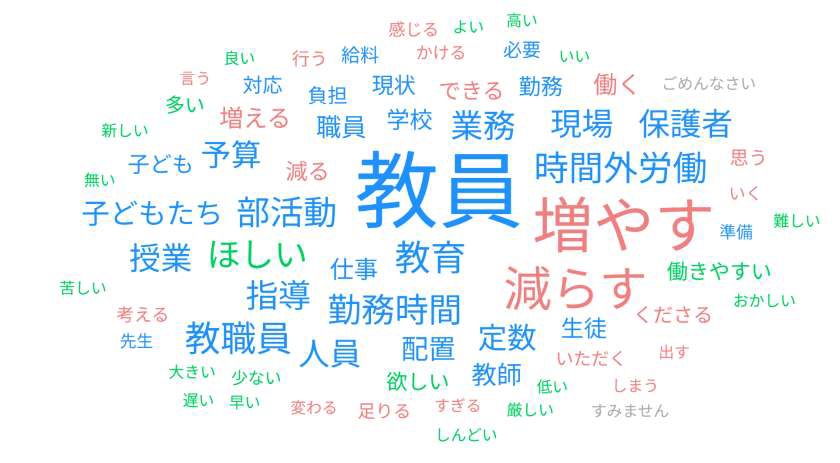

現状の働き方を解決するのに必要な施策は何か

「増やす」が最も大きく、その近くには「減らす」もある。「減らす」と同じ大きさで「教員」、少し小さく「教職員」も見られる。これらの分析についてはこの後に行う。あまり大きくないが、「教えにくい」「休みにくい」「取りづらい」などがある。現状の働き方を問う設問への回答として、このような文言が見られること自体、象徴的である。

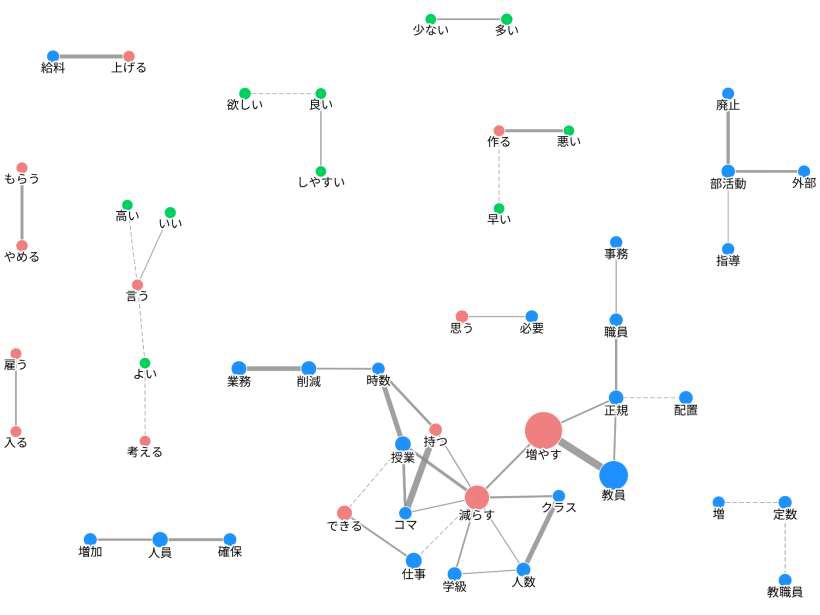

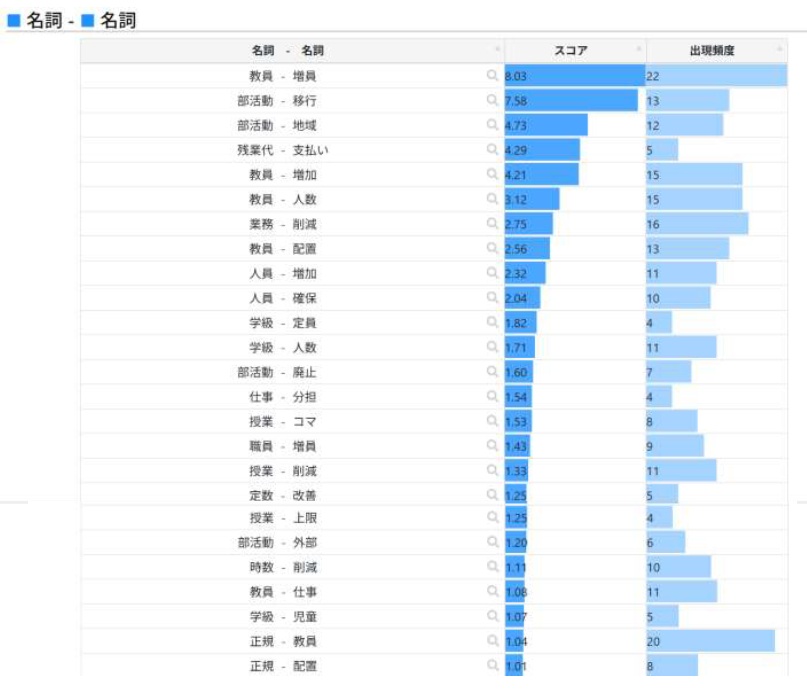

問9の回答で見られた単語が、何と結びついているかを表した図からわかることは、次の通りである。「増やす」は「教員」と最も多く結びついており、「正規」ともつながる。右下の「教職員」含めて、現場の願いは正規の教職員増だということがわかる。「減らす」は「クラス」「人数」「学級」とつながり、それらも相互につながっていることから、少人数学級への強い願いだとわかる。また、「減らす」はほかに「コマ」「授業」「時数」「持つ」ともつながっており、持ち時数減も強い願いだとわかる。

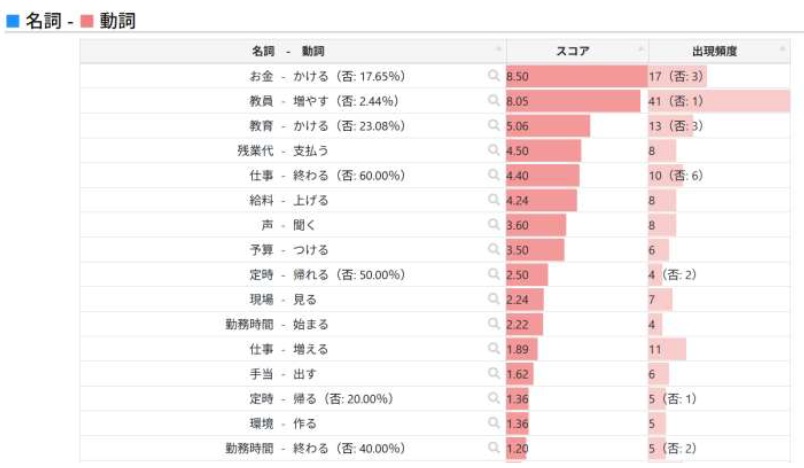

問9の回答で見られた名詞が、どのような動詞と結びついているかを表したものである。特にスコアの高いものから順に一部を抜き出した。「教員・増やす」が最も高い。それとは別に「人員・増やす」「人数・増やす」「正規・増やす」が見られる。いかに教職員増が求められているかがわかる。「仕事・分ける」を実現するためにも必要だ。「人数・減らす」は先の分析の通り、少人数学級化を望むものと理解できる。他にも「副担任・つける」もあり、教職員1人あたりの担当児童生徒数減が求められている。「下校・早める」「授業・減らす」「コマ・減らす」「時数・減らす」は、いずれも授業時数の多さを反映している。「給料・上げる」「残業代・出す」「残業代・支払う」などをしなければ「環境・整える」こともままならない。「休憩・取れる」ことすら願いになってしまう環境を改善するためにも、教職員増が必要。

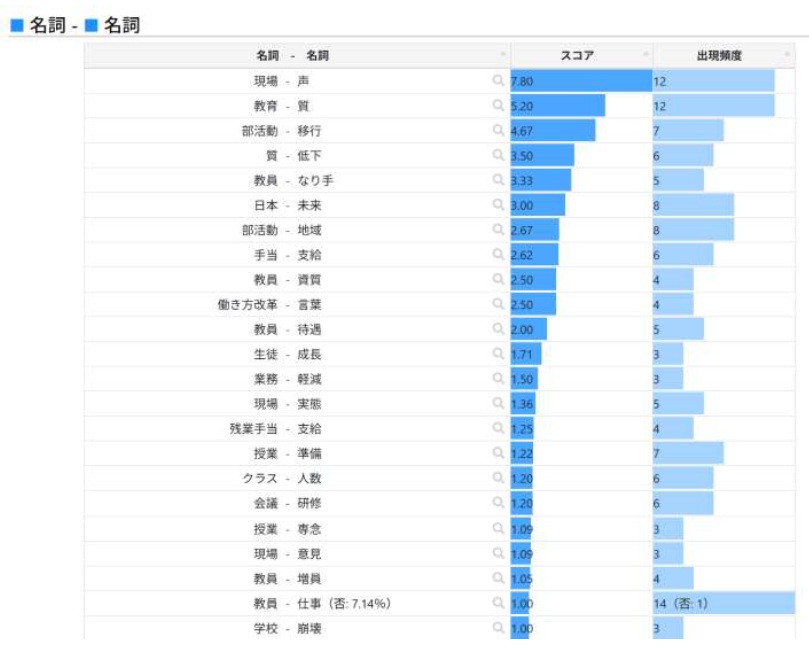

同じく問9の回答で見られた名詞が、どのような名詞と結びついているかを表したものである。特にスコアの高いものから順に一部を抜き出した。「教職員増」「部活動地域移行」「残業代支給」が求められている。「教員・増員」が最も高く「教員・増加」「人数・増加」「人員・確保」「定数・改善」が見られる。「部活動・移行」「部活動・地域」の他に、「部活動・廃止」「部活動・外部」も見られる。部活動については教職員個人間でも意見の分かれるところではあるが、働き方の上で長時間過密労働の一因であることは疑う余地もない。部活動顧問・指導を行いたい人が他の業務も含めて勤務時間内に終えることができ、部活動顧問・指導を請け負いたくない人もそれを選べるようにする仕組みづくりが必要ではないだろうか。そのためには、教職員を増やして、部活動の顧問・指導も無理強いすることがないようにすることが必要。そして、そのためには「残業代・支払い」から行い、1人あたりの業務量が適切になるよう教職員増へ舵を切らせることである。

その他、時間外労働について、文科省や国への意見、長時間労働をなくすための意見など

最も大きいのが「教員」であり、近くには大きく「増やす」がある。少し小さい「教職員」も含めて、長時間労働をなくすために教職員増を国に求めたいとすることを、疑う余地もない。小さいが「難しい」「おかしい」「低い」「厳しい」「しんどい」「苦しい」などの言葉が見られる。この画像には入り込めなかったが「申し訳ない」「辛い」などの言葉も寄せられている。こうした「願い」や「現状」に対して、真摯に向き合ってほしいという「声」である。

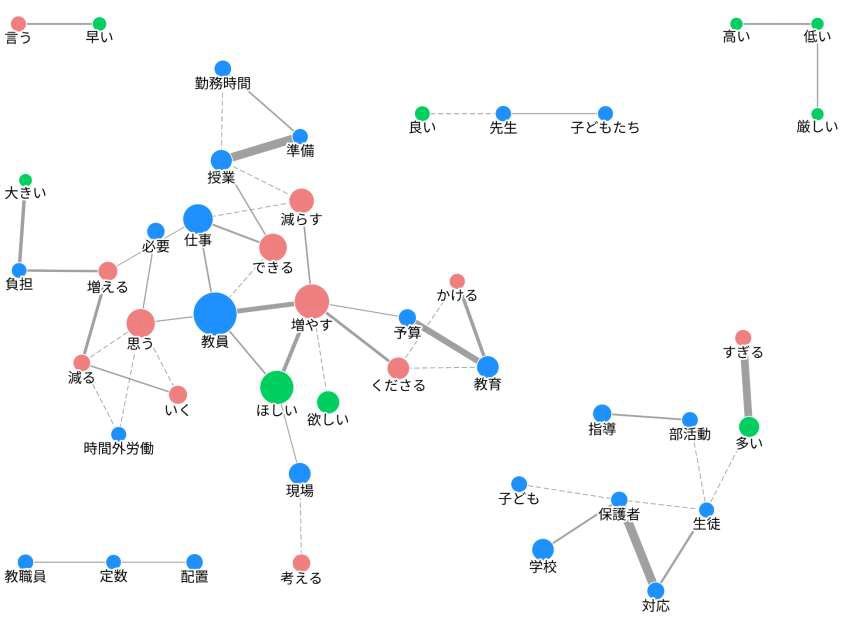

問10の回答で見られた単語が、何と結びついているかを表した図からわかることは、次のとおりである。そうした痛切な願いや、そうではない現場の実態が見えてくる。そうした当たり前の現場の願いが遠いという現実である。

- 教員を増やしてほしい(「教員」「増やす」)

- 教育予算を増やしてほしい(「教育」「予算」「増やす」)

- 生徒が多すぎる(「生徒」「多い」「すぎる」)

- 勤務時間内に授業準備をしたい(「授業」「準備」「勤務時間」)

- 現場のことを考えてほしい(「現場」「考える」「ほしい」)

問10でも、回答で見られた名詞が、どのような動詞と結びついているかを表したもの、特にスコアの高いものから順に一部を抜き出した。「お金・かける」が最も高い。「教育・かける」もある。教育に予算をかけてほしい、教育予算増を求める声である。「教員・増やす」「残業代・支払う」も多い。国に求めていることが焦点化されている。ここで特徴的なのは「声・聞く」「現場・見る」の2つ。いかにこれまでの教育政策が、現場の声を無視したものか、現場の実態から乖離したものであるか、それらに対する「怒り」の表れである。現場と言っても様々あり、人によって状況も、思いも様々である。だからこそ、幅広く多様な意見に耳を傾けるべきだし、幅広い現場の実態に目を向けるべきである。先に挙げた「難しい」「おかしい」「低い」「厳しい」「しんどい」「苦しい」などの「声」も含めて、現場の声が聞き届けられる日が早く来ることを求めている。

問10でも、回答で見られた名詞が、どのような名詞と結びついているかを表したもの、特にスコアの高いものから順に一部を抜き出した。ここでは「現場・声」が最も高い。「現場・実態」「現場・意見」も見られる。このような意見が高いスコアで表示されることそのもの自体、教育政策に対する現場の高い不満が見て取れる。「授業・準備」「授業・専念」という言葉も見られる。良い授業、子どもたちにわかりやすい、楽しい授業を作りたいのは、教職員共通の願いである。そのためには当然、時間が必要。持ち授業時数が多ければ、その分の時間が必要になる。授業準備や授業に専念できる教職員数や時数上限設定が求められる。「教育・質」「質・低下」という言葉が高いスコアで見られる。「日本・未来」という部分も含めて、日本の教育、そして未来に対する危機感を現場がもっている。それは「教員・なり手」「学校・崩壊」という言葉がそれらを補強している。「学校・崩壊」の言葉は、このままでは・・・という文脈ではなく、全て「既に」という文脈であった。教育の質や未来を憂いているのは国も同様であると思うが、その国の教育政策に対して現場が憂いていることの表れであり、その意味では深刻と言える。

時間外労働の解消と教職員未配置の解消のために

過重な負担を強いる免許外教科担任制度

教職員未配置は国が正規教員を抜本的に増員するための「定数改善計画」を策定してこなかったこと、人件費抑制のための「定数崩し」や「総額裁量制」によって、正規で配置すべき教職員が臨時的任用教員や非常勤講師に置き換えられ続けた結果、引き起こされている問題である。

教員採用試験は、ついに小学校で1倍を切る自治体が複数出るなど、募集倍率低迷が一層深刻化している。これは、募集段階で示されていた給特法等改定案の「処遇改善」策などが、募集増につながっていないことの表れと考える。採用倍率回復策としての採用試験前倒しは、教職志望者が減り続けている中でのパイの奪い合いに過ぎず、大量の辞退者を出すなど効果は見込めない。それどころか、採用する自治体側は見通しが立てづらい状態になっている。

特別免許状の授与は、教職の専門性との矛盾を孕んでいる。臨時免許状は「普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外的に授与する」ものであるにも関わらず、年間1万件前後の授与を行わざるを得ない状態にある。

免許外教科担任制度は、担当する教職員に過重な負担を強いている。

求められているのは「主務教諭」の設置ではない

改定給特法等により、新たな職として「主務教諭」を置くことができる、とされた。主務教諭は「児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的な調整を行う」とされている。しかし、モデルとされる「主任教諭」を設置している東京都は、2022年度に全教の行った勤務実態調査で、月の時間外労働が114時間と、全国平均を18時間も上回っている。さらに、東京都では2024年度に新規採用された教員の内、5.7%も1年以内に離職している。新たな職を置くことが労働環境改善に資する根拠はどこにもない。必要なのは新たな職ではなく、教職員増である。

現場の声を真摯に聞く姿勢を

早急に抜本的な改善策を講じなければならないことは明白であり、義務・高校標準法改定による基礎定数からの抜本的な教職員定数改善を行うことをはじめ、学校現場で働いている各種スタッフの正規化など、働き続けられる環境整備が必要である。

学校現場で常態化している過労死ラインを超える長時間過密労働、教育の自由を奪う管理・統制の強化、ハラスメントの増加等によって、教職員の早期離職があることや教員志望者が減少していることも背景にある。教職員不足による教職員の働き方は限界を超えており、子どもたちへの影響も深刻である。直ちに改善・解消が求められる。

教職員を増やし、少人数学級化を図ることで、学級事務や校務分掌など1人あたりの業務量を削減することこそ行うべきである。教職員が心身や時間的に余裕を持って、子どもたちとかかわり、授業や学校行事、自主的研修など行えるよう、国が責任をもって教育予算を増額して、教育条件整備を行う必要がある。

教育を取り巻く諸問題解決に向けた全教提言「このままでは学校がもたない!子どもたちの成長が保障され、せんせいがいきいきと働くことができる学校をつくる」(全教7つの提言)、及びILO/ユネスコ教員の地位勧告適用合同専門家委員会(CEART)の第15期最終報告書(2025年2月)も踏まえ、時間外労働と「教育に穴があく(教職員未配置)」問題を改善・解消するよう、以下の通り求める。

- すぐにできる職場環境改善を行い、教職員の負担を減らすこと。

- すべての都道府県・政令市・市区町村に組合代表も含めた総括衛生委員会を、すべての職場に衛生委員会等を確立し、実効ある取り組みをすすめること。(提言5)

- 教育の専門職としてふさわしい適正な賃金水準を確保すること。(提言4)

- 各学校において行われる各種取り組みについて、教職員が納得して行えるよう、トップダウン型の学校運営から、民主的な学校運営へ切り替えること。(提言7)

- 教員1人あたりの持ち授業時数を軽減すること。そのために授業時数の点検を行い、「余剰時数」1が過剰になっている場合は速やかに2・3学期の授業時数を減らすこと。来年度の教育課程編成においても過剰な「余剰時数」の確保を行わないことを徹底すること。また、各校で取り組めるよう各教育委員会は励行、尊重すること。(提言1)

- 管理職や同僚間のあらゆるハラスメントの根絶を行うこと。各教育委員会は現場に負担を求めることなく実効ある対応をするために、ハラスメント窓口への相談内容の匿名性の確保や、ハラスメント根絶に向けて徹底的な対応を行うこと。教職員組合に寄せられたハラスメント相談に対して、解決に向けて協力して取り組むこと。

- 観点別評価を機械的に押し付けず、「通知表」の簡素化や面談への置き換えなどの取り組みについて、必要に応じて各校で行うこと。また、各校での取り組みや判断を各教育委員会は尊重すること。

- 国・教育委員会による学校現場への調査や報告書等のさらなる削減・簡素化を行うこと。

- 官制研修や年次研修を見直し、教職員の負担軽減を行うこと。

- 教員採用試験において、常勤講師などで現に学校現場で働いている教職員の負担を軽減すること。

- 病気休職者を増やさないために、人事異動については機械的でなく、本人の希望を尊重すること。

- 病気休職者の復帰に当たっては、現任校に限らず、異動しての復帰をひろく認めること。

- 文部科学省は教職員の欠員に関する調査を毎年行い、その結果を公表すること。その際、2022年1月に公表した『「教師不足」に関する実態調査』で除かれた養護教諭や栄養教諭等、事務職員等、学校現場で働いている全ての職種を対象にすること。また、非常勤講師、再任用教員(短時間)をフルタイム勤務に対する勤務時間数に応じた人数(換算数)として計算しないこと。調査結果をもとに適切な教職員数が配置できるような予算要求を行うこと。

- 実際にとれている休憩時間、持ち帰り仕事の時間を含めた、正確な勤務実態の把握を行うこと。

- 中・長期的に、教職員不足を解消し、また「20人以下学級」を展望した少人数学級の段階的実現に向けて教職員を確保すること。そのための予算確保と職場環境改善、待遇改善を図ること。

- 教育予算の対GDP比をOECD諸国平均並みに引き上げること。

- 教職員にも残業代を支給し、見合った給与を支払うとともに、必要な人数の教職員を配置すること。(提言4)

- 義務・高校標準法改正による抜本的な定数改善を行うこと。(提言1)

- 「定数くずし」2「総額裁量制」を見直すとともに、義務教育費国庫負担金を2分の1に戻すこと。(提言1)

- 管理的・競争的な教育施策を見直すこと。(提言3)

- 全国学力・学習状況調査の悉皆調査を中止すること。(提言3)

- 教職員評価制度見直すこと。(提言3)

- 学習指導要領を見直し、過大・過密な内容を改めるとともに、学校現場に押し付けないこと。(提言3)

- 教員が受け持つ授業時間(コマ数)の上限を定めること。(提言1)

- 定年延長に係り、高齢期雇用者の処遇を抜本的に改善すること。

- 臨時的任用教員、非常勤講師等の処遇を抜本的に改善すること。

- 学校にかかわるスタッフを正規化、処遇を抜本的に改善すること。

- 教員がより多くの時間を教育に関する活動に充てられるように、十分な学校職員数を確保するための措置を講じること。(CEART第15期最終報告書164(e))

- 教育政策を議論、決定する場に、全教・教組共闘連絡会をはじめとする複数の教職員組合を参加させ、現場の声を反映させる仕組みへ変えること。(CEART第15期最終報告書164(f))

- 余剰時数

-

各教科で定められている「標準授業時数」が、休校や学級閉鎖などの措置が取られても下回らないように、多めに確保された授業時数のこと。

- 定数くずし

-

2001年の義務標準法改正で、正規教員の代わりに複数の短時間勤務の非常勤教員に置きかえることができるとしたこと。